2020年02月08日

不登校って悪いこと?

不登校と呼ばれる子たちについて。おうちの方々の初期対応が遅れてしまう要因として、それまでの間に「不登校は悪い」という概念が植えつけられていることだと思います。そこで「うちの子に限って」や「どうせ一時的なものだろう」と思って、無意識の内に軽くあしらってしまう、というケースも多く見られると思います。

私がよく伺うお悩みの一つに「我が子が不登校になったらどうしよう」があります。信じられませんが、未だなっていないのに、なった時の心配です。それくらい「不登校は悪いこと」という考えが皆さんに広がって脅威になっているということです。確かに学校勤務時にはいろいろな理由で学校に来られない子どもたちのことを聞きました。おうちの方のお仕事の関係で家族全員が昼夜逆転、おうちの方が不在、などの家庭環境によるものもあれば、そもそもその子自体が集団に合わない。人の目や人の言葉がとても気になる。そして物理的なもの「いじめ」や「先生からの圧力」などです。

そもそも学校に行かない理由なんて、「バナナが嫌いな理由」と同じで人それぞれ違って当たり前。それをなぜかみんなが一緒だと捉えて保護者のせいにしたり、学校のせいにしたりしてしまうから、その子自身から目が逸れてしまうのです。

いやいや、まず「我が子が何かアクションを起こしている」そこに着目してみるのがベストです。理由?知りたいです。自分のせいじゃないことを確認したいです。でもそれはちょっと待ってください。まずは我が子の心です。「心が疲れている」ことは事実なので、そのお子さんにどんな対処が一番良いかを考えてみてください。よく「心が風邪をひいた」という例えを使いますが、風邪をひいた人にどう対応するか、とイメージするとわかりやすいでしょう。

「休ませる」そうです。それが正解なんです。「どこでもらってきたのか」「なぜか」「その風邪は自分のせいでひいたんじゃないよね?」などは、最初の段階ではどうでも良いのです。その子がそれを悪化させないように、ただ休ませ見守るのが一番なのです。

心が休まったら、子どもの方から話し始めることもあるでしょう。もしお家の方がそれを聞く自信がなかったら、心が落ち着いた時点で学校のカウンセラーの方などにお任せするのもよいかも知れません。お子さんの全責任を負って育てておられるおうちの方には少し荷が重いかも知れませんし、親の感情が揺れると敏感なお子さんは感じて、更に我慢をしたりして悪化させてしまう可能性もありますので、そこは大人の連携プレーでいけたら良いですね。

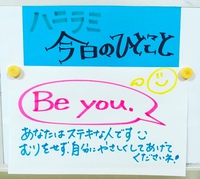

お子さんが不登校かも、またもしお子さんが不登校になったらどうしよう、と不安な方。どうぞ一つだけ心に留めておいてください。不登校は悪いことではないのです。私はむしろこれからの日本を支える希望だと思います。メンタルヘルスに問題がある大人が急増中の日本で、自分の心の声をしっかり聞いて自分の行動を決めることが出来る子は、光なのです。大切に大切にしましょう。

Posted by Nami sensei at 16:07

│Nami先生の育児コラム