2018年09月25日

賞 what?!

毎年恒例の合同英語暗唱大会も、今年で6回目。仲間たちと0から作ったイベントで、毎年子どもたちと一緒に成長し続けるとても愛おしい大会。一緒に作り上げてきた仲間も私が心から敬愛する方々。子どもたちを包む温度が一緒だから、こうして優しく温かく一緒に歩んでこられたんだと思う。

大会だから、もちろん賞がある。各部門賞を設けて、プロの英語教師を審査員に迎え審査をお願いする。日頃は「自分のペースで学ぼう、笑顔で学ぼう」と言っている私たちは、少しピリッとする。

それは賞が欲しいからじゃない。

賞に振り回されない様に、価値観が揺るがない様に。

賞は飽くまでも子どもたちのモチベーションに繋がるものでないといけない。

落胆する、悔しがる、それは前向きな痛み。私たちは毎年、子どもたちのそれに寄り添う覚悟を決める。

賞を逃したことで、一番悔しく辛く悲しい思いをするのは、本人。

その落胆、それは深くて辛い。

もがいても抜け出せない様な後味の悪さ。

人生で初めて味わう苦い思い。

そこで私たちが出来ることはなんだろう。

見守ることに他ならない。

絶対にしていけないことは、それに輪をかける様に「あそこが悪かった」「ここをもう少しきちんとしていれば」という負の援護射撃だ。

子どもたちが落胆している、ガッカリしている、見た目は平気そうに見える子もいるかも知れない。

でも自分が頑張って挑んだことで、目標が達成出来なかったことがどれだけ辛く悲しいことか、私たちは十分わかっているはずだ。

そこで自分の負の思いが自分が受け止められる範囲を超えてしまったら、必要以上に重くなってしまったら、子どもたちは次に進むのを止めてしまうだろう。

たくさんのステージに上がった子どもたちのその後の成長を見てきた私の目から見たら、賞なんていつだって物理的にはとても小さなもの。

それを受けた子どもたちが、自信をつけてどんどん伸びていく。その成長自体が、その賞自体の価値よりも大きなこと。賞はほんのきっかけに他ならない。

そして賞を逃した子も、その悔しさから立ち上がった時、自らを分析し、人に憧れ、そして自分の理想に近づくべく努力をする。そしてその力を大きく伸ばして羽ばたいていく。賞はそのきっかけにもなり得るのだ。

賞じゃない、その賞をきっかけにしてどう前を向いていくのか、そこが一番大切。

それを私たちはいつも心に留めておかなければならない。通りすがりの審査員の専門知識や心情を鵜呑みにして振り回されるのではなく、目の前の我が子の努力と、立ち上がって再び歩み出すことを信じて、じっくりゆっくり温かく見守っていられるかどうか、それがその賞がその子にとって良い経験になるか、の決め手になる。

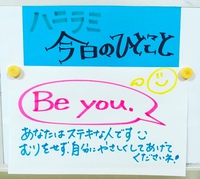

子どもたちはちゃんと自分で向上、探求していく。

私たちはそれを邪魔しないようにするだけだ。

こうして、私たちの大会は子どもたちが立ち上がってまた歩き出すまでを見届けたところで、やっと終わったと言える。

今年もおつかれさま、素敵な仲間たち。